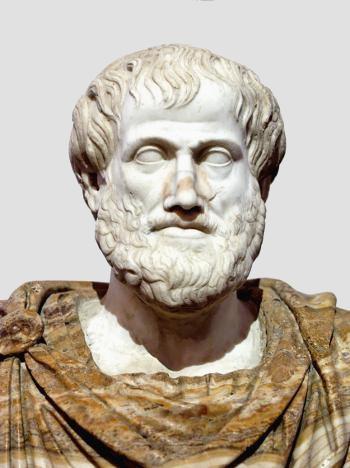

BIOGRAPHIE DE ARISTOTE

Aristote

Aristoteles, célèbre philosophe gréc, surnommé le Prince des philosophes, fondateur de la secte des Péripatéticiens, né à Stagyre en Macédoine, l'an 384 av. J.-C., eut pour pére Nicomaque, médecin distingué, ami d'Amyntas III, roi de Macédoine. Il vint vers l'an 368 à Athènes, y suivit pendant 20 ans les leçons de Platon, et commença dès lors à se faire connaître par ses écrits. Après la mort de son maître (348), il quitta Athènes, blessé, dît-on, de n'avoir pas été désigné pour lui succéder, et se retira d'abord en Mysie, auprès d'Hermias, souverain d'Atarné, dont il épousa la sœur Pythias ; puis à Mitylène dans l'île de Lesbos. Là, il reçut de Philippe (343) une lettre dans laquelle ce prince le priait de se charger de l'éducation de son fils Alexandre, lui disant qu'il se félicitait moins de ce qu'il lui était né un fils que de ce que ce fils était né du temps d'Aristote. Après avoir passé plusieurs années à la cour de Macédoine, il suivit, à ce que l'on croit, son disciple dans ses premières expéditions en Asie, mettant à profit, pour les progrès de l'histoire naturelle, les trésors et les conquêtes du roi ; puis ii vint se fixer à Athènes vers l'an 331, et y fonda, dans une promenade voisine de la ville et nommée Lycée, une école nouvelle, qui prit le nom de Lycée ; on la nomme aussi école péripatéticienne (du mot grec péripatos, promenade). A la mort d'Alexandre en 323, Aristote, resté en butte à la calomnie et aux attaques de ses envieux, se vit accusé d'impiété ; il sortit d'Athènes sans attendre le jugement, voulant, disait-il, épargner aux Athéniens, déjà coupables de la condamnation de Socrate, un nouvel attentat contre la philosophie. II alla s'établir à Chalcis en Eubée, où il mourut peu après, en 322, âgé de 62 ans.

On a répandu sur sa mort les versions les plus contradictoires. On a dit qu'il avait mis fin à ses jours.

— Aristote est le génie le plus vaste de l'antiquité ; il a embrassé toutes les sciences connues de son temps et en a même créé plusieurs. Ses écrits forment une sorte d'encyclopédie ; pendant un grand nombre de siècles, ils posèrent la borne du savoir humain, et jouirent d'une autorité absolue. La plupart de ses ouvrages npus sont arrivés, mais quelques-uns mutilés ou altérés.

Les principaux sont : l'Organon, composé de différents traités de logique ; la Rhétorique, la Poétique, deux traités d'Éthique ou de Morale, la Politique, l'Économique, l'Histoire des Animaux, les Parties des Animaux, la Physique, les traités du Ciel, de la Génération et de la Corruption, des Météores, du Monde, les Problèmes, le traité de l'Âme, la Métaphysique ou Philosophie première.

Le mérite d'Aristote en philosophie fut de donner à la science une base plus solide que n'avaient fait ses prédécesseurs, et d'accorder davantage à l'expérience, sans méconnaître le rôle de la raison.

C'est ainsi qu'il a rejeté la doctrine de l'idéal, qu'avait professée Platon, et a concentré toute réalité dans les objets individuels. Selon lui, les points de vue sous lesquel ces objets peuvent être envisagés se réduisent aux suivants : les éléments dont une chose est composée, sa nature intime ou son essence, sa cause, et le but ou la fin vers laquelle elle tend : d'où la distinction des quatre principes, la matière, la forme, la cause efficiente et le principe final, principes qui doivent se retrouver partout et que la philosophie a pour mission de déterminer.

Aristote poursuit ensuite les applications de cette théorie dans toutes les branches de la science. En psychologie, il essaie de classer les facultés de l'âme, et considère l'âme elle-même comme la puissance cachée qui produit et maintient l'organisation. En logique, il passe en revue les différentes formes du raisonnement déductif ou syllogisme, dont il donne un code complet. En théodicée, il fonde la démonstration de l'existence divine sur la continuité du mouvement, et présente Dieu comme la fin ou le but du monde, comme le centre auquel tout aspire. Dans l'art, il ramène le beau à l'imitation de la nature ; en morale, la vertu à l'équilibre entre les passions, et au milieu entre les excès ; en politique, il assigne pour fin à la société l'utilité. Des travaux aussi vastes, où la richesse des détails le dispute à l'harmonie de l'ensemble, suffiraient pour justifier l'admiration que dans tous les temps le génie d'Aristote a excitée, quand on ne connaîtrait pas son Histoire naturelle et ses recherches sur l'anatomie comparée, qui, de l'aveu de Cuvier, n'ont pas été surpassées. Il est juste d'ajouter, cependant, qu'Aristote eut la prétention mal fondée de tout déduire par le raisonnement d'un petit nombre de principes hasardés ; qu'une partie de sa logique et de sa métaphysique roule sur de vaines subtilités ; que, dans sa physique, il se borne trop souvent à des explications purement verbales, et que par là il a nui quelquefois aux progrès de l'esprit humain.

— Les œuvres d'Aristote ne furent rassemblées et publiées dans l'antiquité même que fort tard enfouies ou cachées pendant près de deux siècles, ce n'est, dit-on, que vers le temps de Sylla qu'elles furent réunies par Apellicon de Téos et révisées par Andronicus de Rhode. Dans les temps modernes, on ne connut pendant longtemps que l'Organon ; c'est aux Arabes et aux Grecs émigrés de Constantinople qu'on dut la connaissance et la propagation en Europe de ses autres ouvrages. La première édition complète des écrits d'Aristote fut publiée à Venise par Alde Manuce (1495-98, in-fol.) ; parmi les éditions postérieures, les plus estimées sont celles : de François Sylburge, Francfort, 1585-86, toute grecque ; de Guillaume Duval, Paris, 1619 et 1654, in-fol., grec-latin ; de Buhle, dans la collection de Deux-Ponts, publiée à Strasbourg, 5 vol., 1791-1800 (non achevée). ; de Bekker, grec-latin, avec un choix de commentaires, publiée par l'académie de Berlin, Berlin, 1830 et années suivantes.

On a en outre donné une foule d'éditions

spéciales des ouvrages détachés. Il n'existait jusqu'ici aucune traduction française

complète d'Aristote ; les principales traductions d'ouvrages séparés sont :

celle de la Morale et de la Politique, par Thurot, Paris, 1823,

2 vol. in-8 ; de la Rhétorique, par Cassandre, Paris, 1675, et par Ch.-E,

Gros, Paris, 1822 ; de la Poétique, par Dacier, Paris, 1692, et Le Batteux

(dans les Quatre Poétiques), 1771 ; de l'Histoire des animaux, par

Camus, Paris, 1783 ; du Traité du monde, par Le Batteux, dans son Traité

des causes premières ; de la Logique, par Ph. Canaye, sieur de Fresnes,

Paris, 1589, in-fol. ; de la Métaphysique, par M.M. Pierron et Zévort,

1841, 2vol. in-8. M. Barthélémy Si-Hilaire en publie une traduction complète (Politique,

1837, 2 vol. in-8, Logique, 1839-44, 4 vol., Traité de l'âme, 1846,

Opuscules philosophiques, 1847 ; Morale, 3 vol., 1856, .etc.). Aristote

a eu une foule de commentateurs : nous nommerons, chez les anciens, Anamonius,

Alexandre d'Aphrodisie, Simplicius, Olympiodore, Boëce ; au moyen âge, Alkendi,

Averroës, Avicenne, Avenpace, Albert-le-Grand, saint Thomas. La vie d'Aristote

a été écrite chez les anciens par Diogène Laërce et par Ammonius. On a publié

sur, pour et contre sa doctrine une foule d'écrits. Launoy à fait l'histoire des

vicissitudes qu'a éprouvées l'enseignement de sa philosophie chez les modernes,

dans son livre De varia Aristotelis fortuna. M. Jourdain a donné de savantes

Recherches sur les traductions latines d'Aristote, et M. Ravaisson un excellent

Essai sur la Métaphysique.

ARISTOTE

PAR

VOLTAIRE

Il ne faut pas croire que le précepteur d’Alexandre, choisi par Philippe, fût un pédant et un esprit faux. Philippe était assurément un bon juge, étant lui-même très instruit, et rival de Démosthène en éloquence.

La logique d’Aristote, son art de raisonner. est d’autant plus estimable qu’il avait affaire aux Grecs, qui s’exerçaient continuellement à des arguments captieux ; et son maître Platon était moins exempt qu’un autre de ce défaut.

Voici, par exemple, l’argument par lequel Platon prouve dans le Phédon l’immortalité de l’âme :

« Ne dites-vous pas que la mort

est le contraire de la vie ?

— Oui.

— Et qu’elles naissent l’une de l’autre ?

— Oui.

— Qu’est-ce donc qui naît du vivant ?

— Le mort. - Et qui naît du mort ?

— Le vivant

— C’est donc des morts que naissent toutes les choses vivantes. Par conséquent

les âmes existent dans les enfers après la mort. »

Il fallait des règles sûres pour

démêler cet épouvantable galimatias, par lequel la réputation de Platon fascinait

les esprits.

Il était nécessaire de démontrer que Platon donnait un sens louche à toutes ses

paroles.

Le mort ne naît point du vivant ; mais l’homme vivant a cessé d’être en vie.

Le vivant ne naît point du mort ; mais il est né d’un homme en vie qui est mort

depuis.

Par conséquent, votre conclusion que toutes les choses vivantes naissent des mortes est ridicule. De cette conclusion vous en lirez une autre qui n’est nullement renfermée dans les prémisses. « Donc les âmes sont dans les enfers après la mort. »

Il faudrait avoir prouvé auparavant que les corps morts sont dans les enfers, et que l’âme accompagne les corps morts.

Il n’y a pas un mot dans votre argument qui ait la moindre justesse. Il fallait dire : « Ce qui pense est sans parties, ce qui est sans parties est indestructible ; donc ce qui pense en nous étant sans parties est indestructible. »

Ou bien : « Le corps meurt parce qu’il est divisible ; l’âme n’est point divisible, donc elle ne meurt pas. » Alors du moins on vous aurait entendu.

Il en est de même de tous les raisonnements captieux des Grecs. Un maître enseigne la rhétorique à son disciple, à condition que le disciple le payera à la première cause qu’il aura gagnée.

Le disciple prétend ne le payer jamais. Il intente un procès à son maître : il lui dit, « Je ne vous devrai jamais rien : car si je perds ma cause, je ne devais vous payer qu’après l’avoir gagnée ; et si je gagne, ma demande est de ne vous point payer. »

Le maître rétorquait l’argument, et disait : « Si vous perdez, payez ; et si vous gagnez, payez, puisque notre marché est que vous me payerez après la première cause que vous aurez gagnée. »

Il est évident que tout cela roule sur une équivoque. Aristote enseigne à la lever en mettant dans l’argument les termes nécessaires.

On ne doit payer

qu’à l’échéance ;

L’échéance est ici une cause gagnée.

Il n’y a point eu encore de cause gagnée ;

Donc il n’y a point eu encore d’échéance ;

Donc le disciple ne doit rien encore.

Mais encore ne signifie pas

jamais. Le disciple faisait donc un procès ridicule.

Le maître, de son côté, n’était pas endroit de rien exiger, puisqu’il n y avait

pas encore d’échéance.

Il fallait qu’il attendît que le disciple eût plaidé quelque autre cause.

Qu’un peuple vainqueur stipule qu’il ne rendra au peuple vaincu que la moitié de ses vaisseaux ; qu’il les fasse scier en deux ; et qu’ayant ainsi rendu la moitié juste il prétende avoir satisfait au traité, il est évident que voilà une équivoque très criminelle.

Aristote, par les règles de sa Logique, rendit donc un grand service à l’esprit humain en prévenant toutes les équivoques ; car ce sont elles qui font tous les malentendus en philosophie, en théologie, et en affaires.

La malheureuse guerre de 1756 a eu pour prétexte une équivoque sur l’Acadie.

Il est vrai que le bon sens naturel et l’habitude de raisonner se passent des règles d’Aristote. Un homme qui a l’oreille et la voix juste peut bien chanter sans les règles de la musique ; mais il vaut mieux la savoir.

On ne la comprend guère ; mais il est plus que probable qu’Aristote s’entendait, et qu’on l’entendait de son temps. Le grec est étranger pour nous. On n’attache plus aujourd’hui aux mêmes mots les mêmes idées.

Par exemple, quand il dit dans son chapitre sept, que les principes des corps sont la matière, la privation, la forme, il semble qu’il dise une bêtise énorme ; ce n’en est pourtant point une. La matière, selon lui, est le premier principe de tout, le sujet de tout, indifférent à tout. La forme lui est essentielle pour devenir une certaine chose. La privation est ce qui distingue un être de toutes les choses qui ne sont point en lui. La matière est indifférente à devenir rose ou poirier. Mais, quand elle est poirier ou rose, elle est privée de tout ce qui la ferait argent ou plomb. Cette vérité ne vaut peut-être pas la peine d’être énoncée ; mais enfin il n’y a rien là que de très intelligible, et rien qui soit impertinent.

L’acte de ce qui est en puissance paraît ridicule, et ne l’est pas davantage. La matière peut devenir tout ce qu’on voudra, feu, terre, eau, vapeur, métal, minéral, animal, arbre, fleur. C’est tout ce que cette expression d’acte en puissance signifie. Ainsi il n’y avait point de ridicule chez les Grecs à dire que le mouvement était un acte de puissance, puisque la matière peut être mue. Et il est fort vraisemblable qu’Aristote entendait par là que le mouvement n’est pas essentiel à la matière.

Aristote dut faire nécessairement une très mauvaise physique de détail ; et c’est ce qui lui a été commun avec tous les philosophes, jusqu’au temps où les Galilée, les Torricelli, les Gueric, les Drebellius, les Boyle, l’académie del Cimento, commencèrent à faire des expériences. La physique est une mine dans laquelle on ne peut descendre qu’avec des machines que les anciens n’ont jamais connues. Ils sont restés sur le bord de l’abîme, et ont raisonné sur ce qu’il contenait sans le voir.

Ses Recherches sur les animaux, au contraire, ont été le meilleur livre de l’antiquité, parce qu’Aristote se servit de ses yeux. Alexandre lui fournit tous les animaux rares de l’Europe, de l’Afrique, et de l’Asie. Ce fut un fruit de ses conquêtes.

Ce héros y dépensa des sommes qui effrayeraient tous les gardes du trésor royal d’aujourd’hui ; et c’est ce qui doit immortaliser la gloire d’Alexandre, dont nous avons déjà parlé.

De nos jours un héros, quand il a le malheur de faire la guerre, peut à peine donner quelque encouragement aux sciences ; il faut qu’il emprunte de l’argent d’un juif, et qu’il consulte continuellement des âmes juives pour faire couler la substance de ses sujets dans son coffre des Danaïdes, dont elle sort le moment d’après par cent ouvertures. Alexandre faisait venir chez Aristote éléphants, rhinocéros, tigres, lions, crocodiles, gazelles, aigles, autruches. Et nous autres, quand par hasard on nous amène un animal rare dans nos foires, nous allons l’admirer pour vingt sous ; et il meurt avant que nous ayons pu le connaître.

Aristote soutient expressément dans son livre du Ciel, chap. xi, que le monde est éternel ; c’était l’opinion de toute l’antiquité, excepté des épicuriens. Il admettait un Dieu, un premier moteur ; et il le définit (Liv. VII, chap. XII. ) : Un, éternel, immobile, indivisible, sans qualités.

Il fallait donc qu’il regardât le monde émané de Dieu comme la lumière émanée du soleil, et aussi ancienne que cet astre.

A l’égard des sphères célestes, il est aussi ignorant que tous les autres philosophes. Copernic n’était pas venu.

Dieu étant le premier moteur, il fait mouvoir l’âme ; mais qu’est-ce que Dieu selon lui, et qu’est-ce que l’âme ? L’âme est une entéléchie. Mais que veut dire entéléchie (Liv. II, chap. II. ) ? C’est, dit-il, un principe et un acte, une puissance nutritive, sentante et raisonnable. Cela ne veut dire autre chose, sinon que nous avons la faculté de nous nourrir, de sentir et de raisonner. Le comment et le pourquoi sont un peu difficiles à saisir. Les Grecs ne savaient pas plus ce que c’est qu’une entéléchie, que les Topinambous et nos docteurs ne savent ce que c’est qu’une âme.

La morale d’Aristote est, comme toutes les autres, fort bonne ; car il n’y a pas deux morales. Celles de Confutzée, de Zoroastre, de Pythagore, d’Aristote, d’Épictète, de Marc Antonin, sont absolument les mêmes. Dieu a mis dans tous les coeurs la connaissance du bien avec quelque inclination pour le mal.

Aristote dit qu’il faut trois choses pour être vertueux : la nature, la raison et l’habitude ; rien n’est plus vrai. Sans un bon naturel la vertu est trop difficile ; la raison le fortifie, et l’habitude rend les actions honnêtes aussi familières qu’un exercice journalier auquel on s’est accoutumé.

Il fait le dénombrement de toutes les vertus, entre lesquelles il ne manque pas de placer l’amitié. Il distingue l’amitié entre les égaux, les parents, les hôtes et les amants. On ne connaît plus parmi nous l’amitié qui naît des droits de l’hospitalité. Ce qui était le sacré lien de la société de la société des anciens n’est parmi nous qu’un compte de cabaretier. Et à l’égard des amants, il est rare aujourd’hui qu’on mette de la vertu dans l’amour. On croit ne devoir rien à une femme à qui on a mille fois tout promis.

Il est triste que nos premiers docteurs n’aient presque jamais mis l’amitié au rang des vertus, n’aient presque jamais recommandé l’amitié ; au contraire, ils semblèrent inspirer souvent l’inimitié. Ils ressemblaient aux tyrans, qui craignent les associations.

C’est encore avec très grande raison qu’Aristote met toutes les vertus entre les extrêmes opposés. Il est peut-être le premier qui leur ait assigné cette place.

Il dit expressément que la piété est le milieu entre l’athéisme et la superstition.

C’est probablement sa Rhétorique et sa Poétique que Cicéron et Quintilien ont en vue. Cicéron, dans son livre de l’Orateur, dit : « Personne n’eut plus de science, plus de sagacité, d’invention et de jugement ; » Quintilien va jusqu’à louer non seulement l’étendue de ses connaissances, mais encore la suavité de son élocution, eloquendi suavitatem.

Aristote veut qu’un orateur soit instruit des lois, des finances, des traités, des places de guerre, des garnisons, des vivres, des marchandises. Les orateurs des parlements d’Angleterre, des diètes de Pologne, des États de Suède, des pregadi de Venise, etc., ne trouveront pas ces leçons d’Aristote inutiles ; elles le sont peut-être à d’autres nations.

Il veut que l’orateur connaisse les passions des hommes, et les moeurs, les humeurs de chaque condition.

Je ne crois pas qu’il y ait une seule finesse de l’art qui lui échappe. Il recommande surtout qu’on apporte des exemples quand on parle d’affaires publiques ; rien ne fait un plus grand effet sur l’esprit des hommes.

On voit, par ce qu’il dit sur cette matière, qu’il écrivait sa Rhétorique longtemps avant qu’Alexandre fût nommé capitaine général de la Grèce contre le grand roi.

« Si quelqu’un, dit-il, avait à prouver aux Grecs qu’il est de leur intérêt de s’opposer aux entreprises du roi de Perse, et d’empêcher qu’il ne se rende maître de l’Égypte, il devrait d’abord faire souvenir que Darius Ochus ne voulut attaquer la Grèce qu’après que l’Égypte fut en sa puissance ; il remarquerait que Xerxès tint la même conduite. Il ne faut point douter, ajouterait-il, que Darius Codoman n’en use ainsi. Gardez-vous de souffrir qu’il s’empare de l’Égypte. »

Il va jusqu’à permettre, dans les discours devant les grandes assemblées, les paraboles et les fables. Elles saisissent toujours la multitude ; il en rapporte de très ingénieuses, et qui sont de la plus haute antiquité ; comme celle du cheval qui implora le secours de l’homme pour se venger du cerf, et qui devint esclave pour avoir cherché un protecteur.

On peut remarquer que dans le livre second, où il traite des arguments du plus au moins. Il rapporte un exemple qui fait bien voir quelle était l’opinion de la Grèce et probablement de l’Asie, sur l’étendue de la puissance des dieux

« S’il est vrai dit il que les dieux mêmes ne peuvent pas tout savoir, quelque éclairés qu’ils soient, à plus forte raison les hommes. » Ce passage montre évidemment qu’on n’attribuait pas alors l’omniscience à la Divinité. On ne concevait pas que les dieux pussent savoir ce qui n’est pas : or l’avenir n’étant pas, il leur paraissait impossible de le connaître. C’est l’opinion des sociniens d’aujourd’hui ; mais revenons à la Rhétorique d’Aristote.

Ce que je remarquerai le plus dans son chapitre de l’élocution et de la diction, c’est le bon sens avec lequel il condamne ceux qui veulent être poètes en prose. Il veut du pathétique, mais il bannit l’enflure ; il proscrit les épithètes inutiles. En effet, Démosthène et Cicéron qui ont suivi ses préceptes, n’ont jamais affecté le style poétique dans leurs discours. Il faut, dit Aristote, que le style soit toujours conforme au sujet.

Rien n’est plus déplacé que de parler de physique poétiquement, et de prodiguer les figures, les ornements, quand il ne faut que méthode, clarté, et vérité. C’est le charlatanisme d’un homme qui veut faire passer de faux systèmes à la faveur d’un vain bruit de paroles. Les petits esprits sont trompés par cet appât, et les bons esprits le dédaignent.

Parmi nous, l’oraison funèbre s’est emparée du style poétique en prose : mais le genre consistant presque tout entier dans l’exagération, il semble qu’il lui soit permis d’emprunter ses ornements de la poésie.

Les auteurs des romans se sont permis quelquefois cette licence. La Calprenède fut le premier, je pense, qui transposa ainsi les limites des arts, et qui abusa de cette facilité. On fit grâce à l’auteur du Télémaque en faveur d’Homère qu’il imitait sans pouvoir faire des vers, et plus encore en faveur de sa morale dans laquelle il surpasse infiniment Homère, qui n’en a aucune. Mais ce qui lui donna le plus de vogue, ce fut la critique de la fierté de Louis XIV et de la dureté de Louvois, qu’on crut apercevoir dans le Télémaque.

Quoi qu’il en soit, rien ne prouve mieux le grand sens et le bon goût d’Aristote, que d’avoir assigne sa place à chaque chose.

Où trouver dans nos nations modernes un physicien, un géomètre, un métaphysicien, un moraliste même qui ait bien parlé de la poésie. Ils sont accablés des noms d’Homère, de Virgile, de Sophocle, de l’Arioste, du Tasse, et de tous ceux qui ont enchanté la terre par les productions harmonieuses de leur génie. Ils n’en sentent pas les beautés, ou s’ils les sentent, ils voudraient les anéantir.

Quel ridicule dans Pascal (Pensées, première partie, x, 25.) de dire : « Comme on dit beauté poétique, on devrait dire aussi beauté géométrique, et beauté médicinale. Cependant on ne le dit point ; et la raison en est qu’on sait bien quel est l’objet de la géométrie, et quel est l’objet de la médecine ; mais on ne sait pas en quoi consiste l’agrément qui est l’objet de la poésie. On ne sait ce que c’est que ce modèle naturel qu’il faut imiter ; et faute de cette connaissance on a inventé de certains termes bizarres, siècle d’or, merveilles de nos jours, fatal laurier, bel astre, etc. Et on appelle ce jargon beauté poétique.

On sent assez combien ce morceau de Pascal est pitoyable. On sait qu’il n’y a rien de beau ni dans une médecine, ni dans les propriétés d’un triangle, et que nous n’appelons beau que ce qui cause à notre âme et à nos sens du plaisir et de l’admiration. C’est ainsi que raisonne Aristote : et Pascal raisonne ici fort mal. Fatal laurier, bel astre, n’ont jamais été des beautés poétiques. S’il avait voulu savoir ce que c’est, il n’avait qu’à lire dans Malherbe (1iv. vi, stances à Duperrier) :

Le pauvre en sa cabane,

où le chaume le couvre,

Est soumis à ses lois ;

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

N’en défend pas nos rois.

Il n’avait qu’à lire dans Racan (Ode au comte de Bussy) :

Que te sert de chercher

les tempêtes de Mars,

Pour mourir tout en vie au milieu des hasards

Où la gloire te mène ?

Cette mort qui promet un si digne loyer,

N’est toujours que la mort, qu’avecque moins de peine

L’on trouve en son foyer.

Que sert à ces galants ce pompeux appareil,

Dont ils vont dans la lice éblouir le soleil

Des trésors du Pactole ?

La gloire qui les suit, après tant de travaux,

Se passe en moins de temps que la poudre qui vole

Du pied de leurs chevaux.

Il n’avait surtout qu’à lire les grands traits d’Homère, de Virgile, d’Horace, d’Ovide. etc.

Nicole écrivit contre le théâtre, dont il n’avait pas la moindre teinture, et il fut secondé par un nommé Dubois, qui était aussi ignorant que lui en belles-lettres.

Il n’y a pas jusqu’à Montesquieu, qui, dans son livre amusant des Lettres persanes (Lettre CXXXVII.), a la petite vanité de croire qu’Homère et Virgile ne sont rien en comparaison d’un homme qui imite avec esprit et avec succès le Siamois de Dufresny, et qui remplit son livre de choses hardies, sans lesquelles il n’aurait pas été lu. « Qu’est-ce que les poèmes épiques ? dit-il : je n’en sais rien ; je méprise les lyriques autant que j’estime les tragiques. » Il devait pourtant ne pas tant mépriser Pindare et Horace. Aristote ne méprisait point Pindare.

Descartes fit, à la vérité, pour la reine Christine un petit divertissement en vers, mais digne de sa matière cannelée.

Malebranche ne distinguait pas le qu’il mourût de Corneille, d’un vers de Jodelle ou de Garnier.

Quel homme qu’Aristote, qui trace les règles de la tragédie de la même main dont il a donné celles de la dialectique, de la morale, de la politique, et dont il a levé, autant qu’il a pu, le grand voile de la nature!

C’est dans le chapitre quatrième de sa Poétique que Boileau a puisé ces beaux vers (Art poétique, chant III, 1-6.) :

Il n’est point de

serpent ni de monstre odieux

Qui par l’art imité ne puisse plaire aux yeux ;

D’un pinceau délicat l’artifice agréable,

Du plus affreux objet fait un objet aimable :

Ainsi pour nous charmer, la Tragédie en pleurs

D’Œdipe tout sanglant fit parler les douleurs.

Voici ce que dit Aristote : « L’imitation et l’harmonie ont produit la poésie.... nous voyons avec plaisir, dans un tableau, des animaux affreux, des hommes morts ou mourants que nous ne regarderions qu’avec chagrin et avec frayeur dans la nature. Plus ils sont bien imités, plus ils nous causent de satisfaction. »

Ce quatrième chapitre de la Poétique d’Aristote se trouve presque tout entier dans Horace et dans Boileau. Les lois qu’il donne dans les chapitres suivants sont encore aujourd’hui celles de nos bons auteurs, si vous en exceptez ce qui regarde les choeurs et la musique. Son idée que la tragédie est instituée pour purger les passions, a été fort combattue ; mais s’il entend, comme je le crois, qu’on peut dompter un amour incestueux en voyant le malheur de Phèdre, qu’on peut réprimer sa colère en voyant le triste exemple d’Ajax, il n’y a plus aucune difficulté.

Ce que ce philosophe recommande expressément, c’est qu’il y ait toujours de l’héroïsme dans la tragédie, et du ridicule dans la comédie. C’est une règle dont on commence peut-être trop aujourd’hui à écarter.

François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778), Le Dictionnaire philosophique ou La Raison par alphabet (1764).